Zwei Reiter, ein Pferd – Was bedeutet das Siegel der Tempelritter?

|

Lesezeit 3 min

|

Lesezeit 3 min

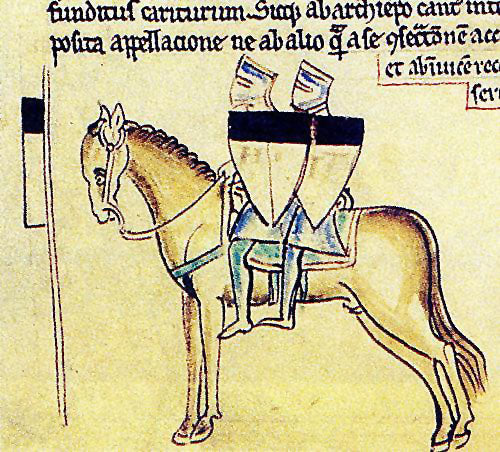

Sie sitzen eng beieinander auf einem Pferderücken: Zwei Ritter, schwer gerüstet, auf einem Tier. Dieses Bild ist eines der berühmtesten Siegel des Templerordens – und seit Jahrhunderten Gegenstand wilder Spekulationen.

Was bedeutet dieses Motiv? Und warum prägte es so deutlich das Selbstbild des Ordens? In diesem Artikel schauen wir uns Herkunft, Symbolik und Mythen rund um das Zwei-Reiter-Siegel genauer an. Die ausführliche Analyse mit Bildbeispielen findest du im Video – Link dazu ganz unten im Artikel.

Und übrigens: Genau dieses Motiv haben wir auch als Design bei MDVAL Streetwear – schlicht, klar, historisch fundiert. Mehr dazu später.

Das Motiv begegnet uns auf mittelalterlichen Siegeln , etwa bei Großmeistern wie Bertrand de Blanchefort (1156–1169) und oder auf Codice Abbildungen, wie in der Chronica Maiora des Matthäus Paris. Zu sehen sind:

Zwei Ritter in voller Rüstung,

gemeinsam auf einem einzigen Pferd.

Dass das Bild verwundert, liegt auf der Hand – denn im Mittelalter war das Pferd nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein zentrales Statussymbol . Und genau das ist der Schlüssel zur Interpretation.

Chronist Matthäus Paris überliefert um 1250:

„Sie waren so arm, dass sie nur ein Kriegsross für zwei Männer hatten.“

Klingt nach romantischer Überhöhung – ist aber nicht komplett aus der Luft gegriffen :

Der Orden selbst war früh sehr wohlhabend – durch Spenden, Ländereien und politische Netzwerke.

Der einzelne Tempelritter hingegen legte ein Armutsgelübde ab und verzichtete auf persönlichen Besitz.

Matthäus Paris trifft also den Geist des Ordens : Die individuellen Ritter waren tatsächlich „arm“, auch wenn der Orden als Institution es nicht war.

Dennoch: Zwei Männer auf einem Pferd im Gefecht? Undenkbar. Rein praktisch hätte das nie funktioniert.

Hier kommt die Siegelkunde (Sphragistik) ins Spiel. Siegel waren im Mittelalter nicht nur Beglaubigungsinstrumente, sondern auch bildhafte Selbstdarstellung .

Die Botschaft des Templer-Siegels lautet:

Wir verzichten auf weltlichen Prunk.

Wir stellen das Gemeinschaftsideal über das Individuum.

Wir sind Kämpfer für Christus, nicht für Ruhm.

➡️ Das Pferd steht dabei sinnbildlich für ritterliches Standesbewusstsein . Es zu teilen, heißt: Verzicht auf Ehre zugunsten des Glaubens.

Kein Wunder also, dass das Motiv so lange überdauerte – und auch heute noch so eine starke visuelle Wirkung hat. Deshalb findest du das Design auch auf unserer Kleidung bei MDVAL Streetwear. Historisch korrekt, aber tragbar – ganz ohne Fantasy-Schmonz.

Die Darstellung der zwei Reiter auf einem Pferd blieb dem Orden über 130 Jahre lang erhalten , bis zur Auflösung des Ordens Anfang des 14. Jahrhunderts. Sie stand wie kein anderes Bild für das Selbstbild der Templer – und wurde auch dann noch zitiert, als der Orden längst zu einer wirtschaftlichen Großmacht geworden war.

Der Mythos von den demütigen Anfängen war so stark, dass selbst spätere Generationen ihn weitertrugen – ein brillanter Propagandaerfolg.

Immer wieder liest man im Internet, das Siegel sei angeblich als Beweis für homosexuelle Praktiken im Orden gewertet worden – etwa im Kontext der Anklagen gegen die Templer im 14. Jahrhundert.

Aber: Für diese Behauptung gibt es keinen belastbaren Quellenbeleg.

Die Geschichte kursiert in esoterischen oder pseudowissenschaftlichen Kreisen, ist aber nicht historisch belegt. Sollte jemand eine glaubhafte Quelle kennen – immer her damit. Bisher bleibt das Ganze: Quatsch.

Zwei Reiter auf einem Pferd – das ist kein Zeichen von Not oder mystischem Geheimnis, sondern bewusste Kommunikation . Das Siegel wollte zeigen:

Wir leben für Gott, nicht für Glanz.

Dass dieses Motiv bis heute fasziniert, liegt nicht an versteckter Symbolik – sondern daran, wie geschickt es mittelalterliche Werte visuell verpackt. Ein Symbol, das man verstehen kann – wenn man es als das liest, was es ist: ein Bild mit Botschaft.

Paul de St. Hilaire, Les Sceaux Templiers et Leurs Symboles

Helen Nicholson, The Knights Templar: A New History